動労千葉は、第1派ストに20名の公労法解雇撤回を求めて、86年4月9日、千葉地裁に雇用関係存在確認請求訴訟を提訴、続いて第2波スト8名の公労法解雇撤回を求めて、86年6月16日、千葉地裁に提訴した。さらにJR発足直前の87年3月27目、国鉄改革法に基づいて不採用=清算事業団送りが通告された12名についても、雇用契約上の地位確認等請求訴訟を千葉地裁に提訴した。また12名については、88年3月31日に、千葉地労委に不当労働行為の救済を中し立て、国鉄改革法そのものの不当性を真正面から争う地位確認訴訟と労働委員会闘争を並行しておし進めた。

それらの裁判・労働委闘争のその後の展開だが、92年1月27日、地労委は、JR採用差別事件で全員のJR復帰を命ずる組合側全面勝利の救済命令をたしか。ところが千葉地裁は、92年6月、併行してたたかわれていたJR採用差別事件裁判について、一切の証人調べを拒否したまま、「国鉄改革法は物的関係については『国鉄からJRに』移行することを定めているが、人的関係については承継の法理をとっていない」として、請求棄却の反動判決を下した。

一方千葉地裁は同日、第一波スト公労法解雇裁判についても判決を言い渡したが、7名については解雇無効、13名は請求棄却というものであった。また第2波スト裁判では、93年3月15日に、5名については解雇無効、3名は請求棄却の判決を下した。この判決は、第1波、第2波ストに対する処分が、今日の反動司法においてさえ、全ては認められないばどデタラメなものであったことを示したのである。

12名の採用差別事件は、中労委および東京高裁にたたかいの場を移したが、中労委は、95年5月10日に初審命令を覆し、2名「塩崎、多田の両君)についてのみ不当労働行為の成立を認め、残るI0名については訴えを却下するという反動命令をだした。また東京高裁は同年5月23日に、控訴棄却の反動判決を下した。

以上を整理すると、第1に、公労法解雇28名については、12名に解雇無効、16名に請求棄却の地裁判決がだされ、第2にJR採用差別事件裁判(地位確認訴訟)では、1審2審とも全面敗訴の反動判決、第3にJR採用差別事件に関する労働委員会闘争では、地労委で全面勝利、中労委は2名のみのJR復帰という反動命令で、舞台は行政訴訟へと闘われたが、「JRの不当労働行為責任」を否定し、04年10月に最高裁の反動判決がだされ、現在鉄建公団訴訟が闘われている。

28名の公労法解雇全員撤回の勝利 第1の公労法解雇裁判については、95年2月から東京高裁で職権による和解交渉が始まる。ここでの当事者はJRではな清算事業団だったが、我々は一貫して「和解の前提条件はあくまでも全員の解雇撤回である」と主張し、この時点で決着の可能性はほとんどあり得ないものと考えていた。しかし、われわれの予想をこえて事業団判は追いつめられていた。

9月にいたって、和解弁論打切りという状況になって、突然清算事業団側かこ組合側の条件について検討したいこと言いだしたのである。結局和解は96年3月27日に成立した。

和解内容は、28名全員の解雇撤回、ただし和解時点で雇用関係の終了を確認し、この関の賃金未払い分を和解金として支払うとともに、第1波ストに対して国鉄当局が起こした3千数百万円のスト提賠訴訟も収り下げるというものであった。我々は、これが国鉄時代の解雇事件であり、当事者が清算事業団で、事実上復帰する職場がないこと、披解雇者の年齢的条件、公労法による解雇の全員撤回は、国鉄労働運動の歴史のなかでも前例のない大きな勝利であること等を判断し、この和解の受け入れを確認した。

これは、筆舌につくしがたい攻撃に抗し、巨大な敵に真正面からの大勝負を挑んで、なおかつ団結を守りぬいた組合員・家族全員の力の結晶としてかちとられた大きな勝利であった。また国鉄闘争が、1047名の解雇撤回闘争を軸として、国家権力・JRを相手に屈せざるたたかいを貫いた結果、敵の側がわれわれの予測をもこえた矛盾を抱え込んでいることを改めて浮き彫りにした。この勝利は、国鉄闘争総体が切りひらいた大きな地平を示すものでもあった。

97,4/27 第24回臨時大会で28名解雇撤回を確認

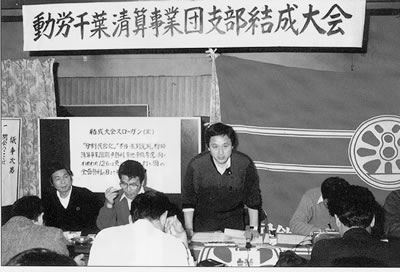

動労千葉争議団 96/6