36事業本部の設置と目的

(9609号からの続き)

組合

2本部10支社を廃止して「36事業本部」を設置する理由及び目的、設置基準を明らかにすること。

会社(文書回答)

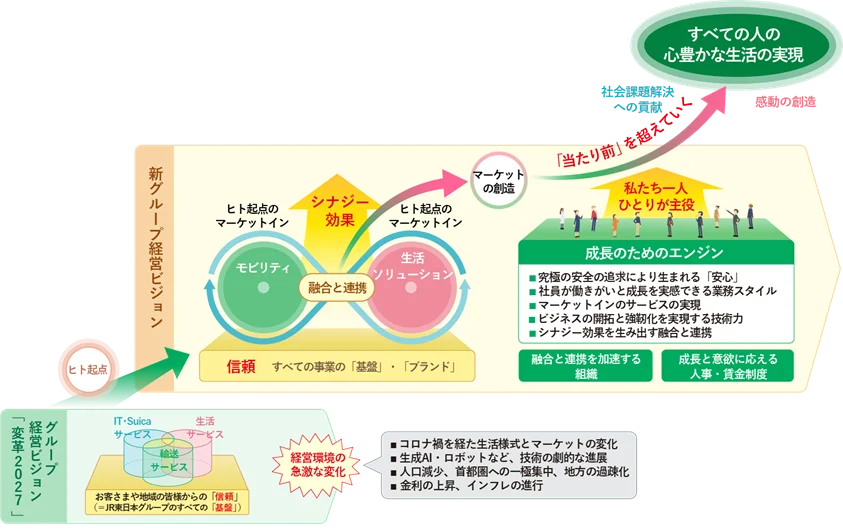

お客様・地域の皆様に近いところで、よりきめ細やかな単位での事業運営により、ヒト起点のマーケットインを実践できる組織とするために見直す。事業本部は、商圏や生活圏、当社グループのご利用状況のほか、都県・市町村等の地域社会との関わり、社員の活躍フィールド拡大等の観点から定めるものである。

組合

事業本部設置の具体的理由は何か。

会社

一人ひとりの社員が連携して様々な業務を行ってもらう。そして、地域により根ざした業務を行っていくことになる。地域の皆様が求めているものを実現するために業務を行っていくことになる。そのために36の事業本部とした。

組合

事業本部長と支社長の会社内における役職の位置づけはどうなるのか。

会社

具体的に答えることはできないが、事業本部長はこれまでの支社長的な役割を行うと考えている。

勤労ユニットが6箇所の理由

組合

「勤労UT」を仙台、群馬、千葉、上野、八王子、横浜の各事業本部に集約する理由及び労働組合との団体交渉を行う場合の考え方を明らかにすること。

会社(文書回答)

効率的な業務執行体制を構築するために、6箇所の事業本部には、人事・勤労関係業務等の一部業務を集約した。事業本部における労使間協議の設置単位は、現在調整を行っている。

組合

勤労UTを6箇所に設置した意味はどういうことか。

会社

勤労UTに限らず全ての業務を分担している訳ではない。なぜ6箇所かというと、それが効率的だと判断したということだ。人事勤労UTは、36事業本部全部に配置するよりは集約した方が業務的にも効率的になると判断し、6事業本部に設置した。

組合

組合の本部機能や組合員数の分布が多きところに設置したということはあるのか。

会社

そういうことではない。社員を管理する観点から設置した。

組合

組合との交渉単位は調整中とあるが、本社と本部間の交渉はこれまで通りということでいいか。

会社

これまで通りである。

組合

交渉関係でいうと、ダイヤ改正が大きな内容となると思うが、本社提案があり、その後各支社毎の提案が行われるが、そこはどういう単位で提案が行われることになるのか。

会社

36事業本部の中に勤労UTを置く部分もあれば、一部の機能を持たせる部分もある。それを今調整中であり、それが決まらないと詳細は回答できない。提案資料のスケジュールでけば、10月に地方提案、11月段階で地方の交渉となっているのでそれまでには判断したいと考えている。

組合

交渉単位について判断できた段階であらためて提案等を行うことでいいか。

会社

その段階で何らかの対応を考えている。

金を稼いで企業として成長

組合

「事業本部」について、「第一線の職場と企画部門が融合した組織」と記載されているが、具体的業務内容を明らかにすること。

会社(文書回答)

融合することにより、現業・非現業といった働き方の区別をなくし、社員一人ひとりが経営の主役になって施策の立案者・担い手として事業運営を行う。

組合

文書回答に「経営の主役」という言葉があるが、会社として労働者にどこまで求めようと考えているのか。

会社

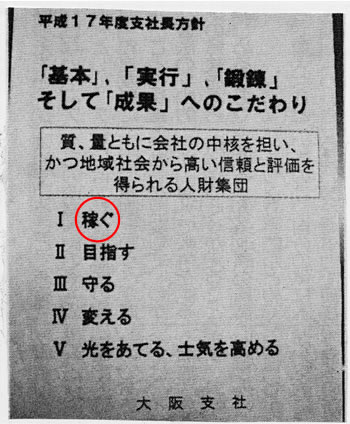

会社として、社員に経営の視点を持ってもらい、お客様に満足していただき、その上でどのように金を稼いで企業として成長していくのかを考えてもらいたいということだ。

組合

今、回答で「稼ぐ」という言葉が出たが、これは05年4月に発生した尼崎事故の経験が全く生かされていないということだ。今回の提案も、現場からすればもの凄い組織再編と人事・賃金制度の考え方の転換だ。その中で「稼ぐ」という回答があったことは、それは現場とすれば会社からの「業務指示」であり、強制されるという意味を持っている。尼崎事故が起こった根本的な原因は、JR西日本が「稼ぐ」を社是にしていたことにあると指摘してきたが、それが全く生かされていない。

しかも、「経営の主役」ということは、労働者としての考え方を捨てろという意味になるわけで、これは労働組合を否定するということであり、到底認めることのできない。

会社

今、尼崎事故のことが生かされていないとの指摘があったが、「経営の主役」ということが尼崎事故につながるとは思っていない。「経営の主役」というのは、社員の能力、取り組みによってどれだけ効果が得られのかということだ。企画部門と現場の第一線が融合することによって区別がなくなる。様々なことができる環境が整う。しかし、何でもやればいいというわけではなく、効果的な取り組みを行い、その中で収益を上げ、お客様に喜んでいただき、安全・安定輸送を磨き上げていくということだと考えている。その一例として「稼ぐ」という回答を行ったものである。

60歳以降もG会社に出向する理由は

組合

定年年齢を「満65歳」に引き上げる理由及び「満60歳以上の社員は原則としてグループ会社等に出向する」とした理由を明らかにすること。

会社(文書回答)

社員の働く意欲に応え、豊富な経験やスキルをグループのさらなる成長につなげるため、定年退職の年齢を満65歳に引き上げることとした。二軸経営のもとグループの成長を加速するため、60歳以降の社員にはこれまで培ってきた経験やスキル、人的関係性を活かして、出向先会社において自身の役割を果たし、グループの成長に貢献することを目的に、60歳以降は原則として出向とする。

組合

定年を引き上げた理由を具体的に回答してもらいたい。

会社

当社では、高年齢者の雇用を推進してきたことも踏まえ、定年年齢の引き上げを行うこととした。エルダー制度として続けることでも法律的には問題ないが、定年を延長することとした。

組合

定年を延長するというが、何故60歳以降の出向にこだわるのか。

会社

現在、区切りとしては60歳定年として示しており、60歳以降については文書でも回答したとおりである。技術継承という意味でも国鉄採用の方々の努力で成長してきたが、総合的に勘案して、原則的にグループ会社に出向して活躍していただくということを今回提案した。

組合

現在、JRからのグループ会社への出向者数は何人か。

会社

出向者数は、グループ会社が約2500人、それ以外が1000人弱である。エルダー社員は約5500人である。

グループからの出向者数は200~300人程度である。

転籍一時金を支払う意味は

組合

「転籍一時金を支給する」理由について明らかにすること。

会社(文書回答)

新グループ経営ビジョン「勇翔2034」における二軸経営の推進やグループ内外との融合と連携を見据え、出向と転籍の制度と運用を一体的に見直すこととした。社員が転籍するに際して、グループ内での社員のキャリア形成を後押しすべく転籍一時金を新設し、会社が認めた場合に職位に応じ支給することとした。

組合

「転籍一時金」を支払う意味合いは何にか。

会社

社員の中には、グループで働きたい、活躍したいという人もおり、会社が認めた場合にはそのグループで活躍してもらいたいと考え、グループの賃金水準を一定程度考慮した上で転籍一時金として職制により100万円~200万円を支払うこととした。

組合

現在JRは、検修業務ー保全業務の外注化を進めているが、これが外注化された場合、JR側には戻る場所がなくなり「転籍」になるのではないかと危惧する声が上がっている。

会社

戻っていただいた場合でも、違う業務が沢山あるのでそれを行ってもらうことになると考えている。

能力給ー社員の能力向上をはかるため

組合

基本給を「職務能力給」に変更する理由を明らかにすること。

会社(文書回答)

社員が職務遂行を通じ能力を向上させ成長することが、会社の成長の原動力となるという考えのもと、あらたな基本給を職務能力給とした。

組合

「能力給」に変える意味を具体的に説明してもらいたい。

会社

社員の能力を向上させるという意味で「能力給」とした。しかし、社員の能力や職責、賃金という考え方を変えたという意味ではない。今回「能力昇給」という考え方に変更した。能力は年齢に関係約伸張するという意味で、これまで55歳までだった昇給を65歳まで延長した。

組合

提案資料を見ているが、現行の賃金制度から移行する段階で「1万円以上はあがる」と会社は説明したが、50歳段階では賃金水準がこれまでより低くなっている。現状でも生活が厳しいのに、輪をかけて厳しくなるということだ。

会社

この賃金カーブは、能力昇給の金額が今より低いので賃金カーブの角度が下がるため現行の賃金水準よりも低くなる。しかし、それ以降も昇給が続くので賃金総額としては増えることになる。

組合

50歳代で現行の賃金より低くなるというが、50歳代は結構カネのかかる年代であり、深刻に受け止めている者も相当多いと感じている。

会社

会社としては、能力は年齢に関係なく伸張すると考えているので、65歳まで安心して働いてもらえるように65歳まで昇給が続くようにした。組合側が言うように、必要な時期に必要な額が欲しいという考え方もあるが、今回、賃金カーブは下がるが、全体としては額が増えるように賃金制度を変更した。

評価はきめ細やかに行っていく

組合

定期昇給を「能力昇給」に変更する理由を明らかにすること。

会社(文書回答)

これまで以上に社員の能力伸長を昇給にきめ細やかに反映し、その成長を後押しするため、能力昇給を行うこととし、勤務成績を通じた個々の社員の能力伸長の度合いを、設けられた区分の中できめ細やかに反映することとした。

組合

今回の「能力昇給」核心は何か。

会社

回答にもあるとおり、社員の能力をこれまで以上に伸ばすことが狙いだ。

組合

「能力昇給」の場合、評価するということだが、今まで以上に評価の度合いが強まったということか。

会社

現在も社員の評価は行っているが、それをさらにきめ細やかに変えていき、社員の能力の伸張を図っていきたいと考えている。

65歳まで昇給するから昇給額を減らした

組合

「能力昇給」を現行の昇給額より低額にした理由を明らかにすること。

会社(文書回答)

初任給の引き上げ等、能力昇給をはじめとした基幹的な賃金を全体的に増額するとともに、定年退職まで賃金が伸び続けることにより、長期にわたり社員の成長を促す観点を踏まえ、能力昇給の金額を定めたものである。

組合

昇給額について、係職2等級は現行5000円、今回の提案では区分6で4600円、指導職で現行5500円が、提案では4700円となっている。何故現行より低くしたのか。

会社

先ほど賃金カーブを見てもらったが、55歳以降も65歳まで定期昇給して賃金額が増え続けることになり、そうしたことを加味すると、能力昇給の額を減額せざるを得ないと判断した。

組合

それは会社の一方的で不当な考え方だ。毎月の賃金額が今の水準より下がるということは認めがたい。

会社

決して今の賃金より下がるわけではないが、昇給額が今より減るということは事実だ。現行では55歳で昇給が止まり、60歳でエルダーで賃金が下がることになっている。それを55歳以降も65歳まで昇給が続くことになり、賃金額は増えることになるので賃金としては下がったことにはならないとと考えている。

組合

会社の説明を聞くと、新入社員として入社して65歳まで働き続けないと意味がないというように聞こえるが。

会社

仰るとおりだ。会社としては65歳まで長く働いて欲しいと考えている。実際、新卒採用をとるためには初任給を上げざるを得ないという実情もあり、賃金カーブの立ち上げを引き上げた。

組合

「能力昇給」を「区分1~区分6」に区分けした理由は何か。

会社

これまでは、毎年、一定の金額で定期昇給してきた。社員の能力がそれぞれ違うので、能力の度合いによってしっかり評価していきたいと考え区分を判断した。

社員の能力は伸張し続ける

組合

「勤務成績」が「+-ゼロ」の場合の適用区分について明らかにすること。

会社(文書回答)

能力昇給においては、社員が担う役割の多様化・高度化を踏まえ、勤務成績を通じた個々の社員の能力伸長の度合いを、設けられた区分の中できめ細やかに反映することになる。

組合

提案時、社員の能力は千差万別であり、社員数分だけ個別の評価があると説明していた、その中で評価が「+-ゼロ」になる場合があるはずだ、その場合の適用区分はどうなるのか。

会社

会社としては、社員の能力は伸張し続けると考えており、能力が下がる、マイナスになるということは考えていない。能力の伸張の度合いによって能力昇給を行うということである。

組合

そこまで細かく評価するとなると、管理者が評価すること自体、相当難しくなるのではないか。さらに、管理者自身の能力も問われることになるはずだ。

会社

その通りだ。管理者が1人で評価するのではなく複数の管理者がいるので、その中で評価を行っていくことになる。

また、管理者の教育も必要になると考えている。

組合

乗務員の場合、行路に従って1人で乗務することになる。今は駅や車掌の業務などもあるが、そこでも作業ダイヤに従って業務を行っている。その場合、評価のしようがない。安全に乗務を終えることが最大の課題といえるが。

会社

乗務をしっかりやること自体、重要な業務である。今後、事業本部になった場合、融合化がさらに進み、改札業務や企画業務に携わる機会が増えることにもなる。そこで管理者が課題設定を行い、進捗状況や成果を見て最終的に評価することになる。

組合

提案資料で「能力昇給がマイナスになる場合」との記載があるが、具体的に示してもらいたい。

会社

勤務成績不良等により懲戒処分等があった場合には、能力昇給額を算出する段階で「昇給調整日数」が加算されることになるが、その場合、マイナスになることもあると想定している。しかし、通常の場合はマイナスになることはないと考えいている。

(以降、つづく)