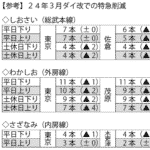

(1) 24春闘スト—我々が立ち向かったもの

大山鳴動して底無しの賃下げ

物価が歯止めを失ったように上がり続けている。6月からは政府の補助金が打ち切られ電気・ガス料金がまた値上がりした。住宅ローン金利もいよいよ本格的に上がり始めている。われわれの生活はもう限界だ。

24春闘は、政府や財界、日銀までが「賃上げ」を連呼する中で闘われたが、その結果は惨たんたるものであった。労働者には止まるところを知らない実質賃金の下落だけがのしかかっているというのに、それが「33年ぶりの賃上げ水準」だと、実感とは真逆の宣伝がされていく。大企業の正規職の賃上げ額ですら物価上昇には到底追いつかず、中小企業や非正規で働く労働者の多くはほとんどゼロに等しい回答であった。CTS契約社員は時給わずか30円増という回答だ。ふざけるな! 怒りの声が沸き上がる。

時代に抗するストライキ

動労千葉は、24春闘を「反戦春闘」「組織拡大春闘」と位置づけて、ダイ改阻止闘争と結合して3月15~16日にかけて渾身の力を込めてストライキに立ち上がった。

労働者が堪え難い生活苦に苦しんでいるというのに、連合は政府や財界との一体化を深めるばかりで、文字通り何もしなかった。連合・芳野会長の岸田政権との癒着ぶりは吐き気をもよおすほどだ。30年も賃金が下がり続けるという、世界に例を見ない現実を労働者に強制した責任の半分は連合にある。こんな連中にこれ以上“労働組合”など名のらせてはいけない。

43兆円の大軍拡や安保三文書改訂以降、岸田政権はもはや後戻りがきかないような形で「戦争のできる国」に向かって突き進んでいる。政府や財界による賃上げの連呼は、事態の経緯を見れば明らかなように、空前の大軍拡やそのための大増税がきっかけとなって始まったものであった。「増税メガネ」と呼ばれ、その批判をかわすために「減税」「給付」を打ち出してもやればやるほど支持率が急降下していく。そこに政治資金問題の深い闇が重なって政権基盤はグラグラに揺らいでいた。そんな中で叫び立てられた「賃上げ」には、誰もが「何なんだこれは?」という強烈な違和感を感じていた。それは戦争体制やさらなる攻撃の中に労働者を巻き込んでいくための策略ではないか、と。

今春闘はこのような事態の中で闘われた。求められていたのは労働運動の変革である。そして48時間のストライキは、この時代に立ち向かうわれわれの決意表明であった。

破綻し始めたJR大再編攻撃

また今春闘は、ダイ改をめぐっても大きな転機をなす闘いとなった。京葉線の快速列車廃止をめぐって沿線自治体や住民の激しい怒りの声が噴き出し、JRがダイ改の「見直し」を迫られるという前代未聞の事態が起きたのである。その後「みどりの窓口廃止計画を凍結する」と発表せざるを得なくなったことも含め、「鉄道ありきでものを考えるな」と称して進められてきた「IT企業化」なる路線が、乗客の怒りが爆発するという形をとってあっちこっちから破たんし始めたのだ。しかし社会の眼に曝されない職場ではその攻撃は、執拗に続き労働者を苦しめている。今次ダイ改でも、融合化・統括センター化によって千葉運輸区までが消滅し、JR発足以来最大の乗務員合理化が強行され、検査派出が廃止・縮小されるなど、JRは攻撃をエスカレートさせている。だが、職場でも攻撃は「若年退職の激増」という形をとって破たんし始めている。

京葉線問題で沿線自治体が断固として声をあげたのも、われわれが長年にわたって、内房や外房で地域ぐるみの闘いを組織してきた活動の基礎があったからこそ実現したものだ。こうした状況下で闘われた24春闘ストライキが、JRの現場で働く労働者の気持ちに響いていることは間違いない。「本当は俺たちがやらなければいけない闘いだ。声をあげてくれて感謝している」という声が寄せられている。またわれわれは、今春闘の全過程を通して、ストライキが社会的に支持される時代がやってきたことをひしひしと感じとることができた。JRの職場に闘う労働組合を甦らせよう。

(2) “賃上げ連呼”が意味するもの

「賃上げ」論の正体

今春闘で起きたことは、これまで安倍政権の下で「官製春闘」と呼ばれたものとは明らかに次元の違うものであった。賃上げ連呼は、43兆円の大軍拡をきっかけにして叫ばれるようになっただけではない。もう一つの背景には、新自由主義攻撃が文字通り全面的に破たんし、ハタと気がついてみたら社会のすべてが足元から崩れ落ちようとしている現実に直面していたという問題がある。

『24年版経労委報告』(春闘に臨むにあたっての財界側の方針)は、その冒頭から次のように述べている。

「構造的な賃金引き上げの歯車を加速できるかどうかに、日本経済の趨勢・未来がかかっているとの極めて強い危機感がある」と。

これは一体何なのか? これまでは「賃金を上げたら日本経済が国際競争に負ける」「日本の企業の99・7%を占める中小企業には賃上げなどする余力はない」と言ってきたのではなかったのか? それが今春闘では、「賃上げを加速できなかったら日本経済が深刻な危機に陥る」と真逆の主張をするようになったのだ。

結論から言えば、政府・財界は、400万社と言われる中小企業の大規模な整理・淘汰と、地方をカネ食い虫だと丸ごと切り捨てていく国家改造攻撃に踏み出したのである。それが賃上げ論の正体だ。それと大軍拡・戦争国家化は表裏一体の関係にある。JRの廃線化攻撃もそれに便乗し、促進するものだ。

「労働生産性向上」への突進

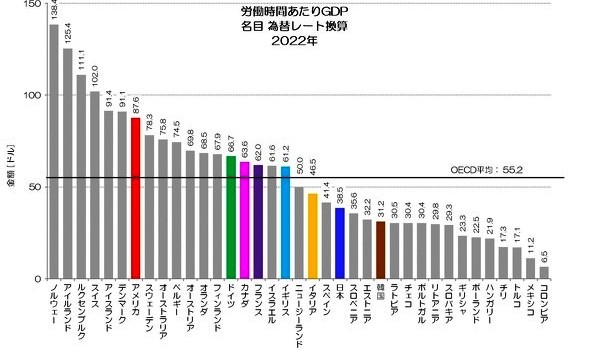

経労委報告が最も強調しているのは、日本の「労働生産性」が先進国中最低にまで落ち込んでいることへのすさまじい危機感である。別掲の図表が冒頭に掲げられ、すべての議論がそこから始められている。

「発展途上国並みの賃金にして国際競争に勝つ」(奥田)というのが日本型新自由主義の基本路線であったが、それが完全に破産したのである。賃金は「発展途上国並み」になったにも係わらず、労働生産性は地に落ちてしまった。このままでは日本は国際競争からずり落ちる。そうした危機感がむき出しにされているのだ。しかしそれは、労働者を痛めつけすぎたことの必然的結果に他ならない。

「アウトプット(付加価値・企業利益)の最大化」「インプット(労働投入)のさらなる効率化」「働き方改革フェーズⅡの推進」「中小企業の生産性向上」「地方企業の生産性向上」等が全編にわたって叫びたてられている。

「働き方改革フェーズⅡ」とは、これまで進めてきた雇用や賃金の破壊攻撃(インプット)を前提に、新たな段階に入るという意味で、以前に閣議決定された内容を見ると、「雇用の多様化・柔軟化」を進めることが核心だとされている。具体的には「働く場所・労働時間の柔軟化」「時間と賃金の対応関係の柔軟化」「兼業・副業、雇用主の複数化」「フリーランス等雇用契約の柔軟化」「解雇規制の柔軟化」「労働移動の促進」を図るというのだ。労働者をさらなる競争に駆り立て、無権利化する。これはJRで進められている融合化攻撃そのものだ。

また、「中小企業・地方企業の生産性向上」については、「自律的・自発的な」という枕言葉が必ずつけられている。自己責任で生産性を上げられない企業はつぶれても仕方ないということだ。

労働力の再生産が崩壊

第2の問題は、急激に進む人口減少・労働力問題である。経労委報告が危機感を顕わにして述べている。「経済・社会機能の維持・確保」ができなくなる瀬戸際に立っているというのだ。そして、瓦解しようとしている産業のリストが掲げられている。

①介護・看護、②宿泊・飲食、③運輸、④その他サービス、⑤建設、⑥製造、⑦卸売・小売、⑧金融・保険・不動産、⑨情報通信・・・・(深刻さ順/学校など公的部門や農林水産業などは含まれていない)。

まさに、社会のすべてが崩れ落ちようとしているということだ。しかも、人口減少は断じて自然現象ではない。新自由主義攻撃によって人為的に生み出されたものだ。労働者の超低賃金化や、「選択と集中」と称する棄民政策によって地方を衰退させ、破壊してきたことの結果に他ならない。しかも社会のあり方を抜本的に刷新する以外にもはや解決は不可能だ。ここでも行き着いた結論は、国家のスクラップ&ビルド、すなわち中小企業の大規模淘汰と地方切り捨てだ。

外国人労働者問題

経労委報告は第3に、労働力問題に関連して、外国人労働者の問題を多くのページをさいて取り上げている。日本で働く外国人労働者は急増しており、この春には200万人を越えた。労働者全体の30人にひとりが外国人労働者で、日本の社会、われわれの生活は外国人労働者によって支えられていると言っても過言ではない。

しかし、この問題でも経労委報告は危機感を顕わにしている。外国人労働者が増えているといっても、人数的にも最も多く、現場の様々なエッセンシャルワークを支えている「技能実習」や「留学」(資格外労働)は減りはじめている。労働条件の酷さ、国に送金することもできない超低賃金・円安、安価な労働力としては利用しても絶対に定住させない、難民認定も基本的に全く認めないという、世界に例をみない排他的で差別的、反人道的な日本の入管政策の中で、外国人労働者が日本から逃げ出しはじめているのだ。労働力の海外流失が始まっており、そうした流れがどこかで雪崩をうつ可能性すらありうる。まさに「経済・社会機能の維持・確保」が崩壊しようとしており、政府・財界はこうした事態に背筋を凍らしているのだ。

(つづく)