「40年に一度」労働法の改悪が急加速

分割・民営化以来の雇用破壊に反撃を!

7・14国鉄集会に集まろう

7月14日(日)午後1時30分 曳舟文化センター劇場ホール(京成曳舟)

政府と財界はいま、「別表」のように、さらなる労働法制の改悪を壊を急ピッチで進めている。その先頭にJR東日本が立っている。

【この間の動き】

①経団連が労働法制改悪提言(24・1・16)

「労使自治を軸とした労働法制に関する提言」

②経団連の労働法規委員会委員長に冨田哲郎が留任(JR東日本前会長)

③厚労省「労働基準関連法制研究会」(24・1・23~)が急ピッチで会合。厚労省幹部は「40年に一度の大改革」とコメント |

ポイント①

労働時間規制など「適用除外」の拡大を要求

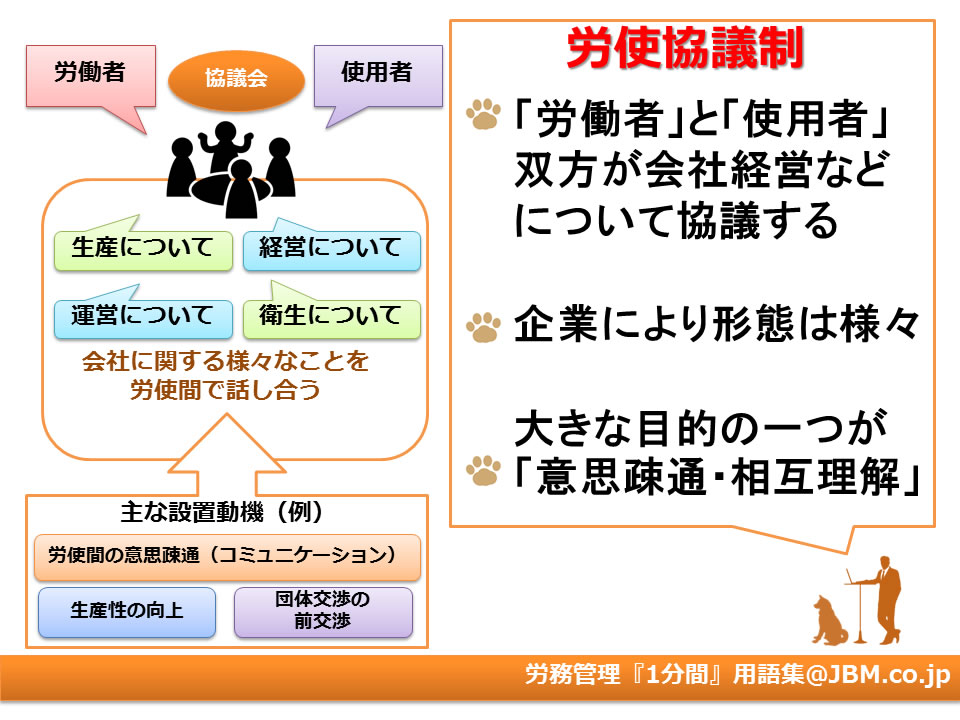

経団連は「提言」で、個別企業の「労使協議」で労働時間規制などの企業への縛りを「適用除外」できるよう法制度を変えるよう求めている。

労働基準法は、基準以下の条件で労働者を働かせたら、刑罰を課すことが定めている。これに対して経団連は「労働基準法制による画一的規制の弊害を最低限にしていく」「生産性の改善・向上に資する労働法制に見直す必要がある」などと言う。つまり、労働者の権利や健康を守るための労働法ではなく、生産性向上のための、資本による資本のための労働法に考え方を根本から変えるべきだ、と言っている。

ポイント②

社友会などの「労働組合もどき」と契約締結

そのために経団連は、①「労使協創協議制」なる制度をつくり社員代表に団体交渉権のようなものを与える、②その社員代表は会社との間で「個々の労働者を規律する契約を締結する権限」を持たせる、というのだ。とんでもない話だ。労働組合ならざる「労働組合もどき」に、個々の労働者を縛る契約締結権を認めよ、というのだ。その中には、労働条件の不利益変更なども含まれる。

JR東の社友会を見るまでもなく、過半数労組がない会社で選ばれる「労働者代表」が民主的に選ばれているケースなどほとんどない。会社の都合のいいように労働条件を変えるために「労働組合もどき」に権限を与えるということだ。

これを検討している経団連労働法規委員会委員長はJR東日本前会長の富田だ。JR東日本が主導し、社友会という形でモデルを示し、それを社会全体に拡張しようとしている。こんなものを認めたら、会社のやりたい放題が横行し労働者の権利はさらに、とことんまで奪われる。

ポイント③

社員代表選出を事業所でなく会社単位に

しかも、その社員代表は、現在のような事業所単位でなく会社単位で選出すべきだ、と提言している。現場労働者からすれば、どこの誰だか分からない会社の手先が、すべてを決めてしまうという話だ。

国鉄分割・民営化以来の決戦

財界の幹部を突き動かしているのは、日本の「労働生産性」が先進国中で最低にまで落ち込んでいることへの危機感だ。厚生労働省も、こうした財界の動きに連動して、労働基準関係法制研究会を立ち上げ、月1回のハイペースで議論を進めている。厚労省幹部はこれを「40年ぶりの大改定」と呼んでいる。国鉄分割・民営化以来の大改悪だ。

〈連合は積極推進〉

こうした議論は数年来、くすぶり続けてきた。すでに連合は2021年、「労働者代表委員会」の名で、同様の制度を法制化するよう独自の法案要綱を作成している。「会社はこれに介入してはならない」と留保を付けているだけで積極的に議論に乗っている。

87年国鉄分割・民営化前後の過程で、労働者派遣法が制定され、変形労働時間制拡大や裁量労働制導入が強行された。それ以来、労働者の雇用や権利はとことん破壊され、労働者の約4割、2千万人を越える非正規労働者を生み出す突破口になった。

われわれは、こうした新自由主義攻撃と対決し、1047名解雇撤回、11月全国労働者集会と闘う労働運動の全国ネットワークづくり、関西地区生コン支部・全国金属機械港合同との3労組共闘に取り組んできた。その意義は大きい。われわれこそが、再び訪れた決戦の先頭に立とう!

戦争国家化と、労働法制改悪は裏表の関係にある。政府と経団連による労働法大改悪に反撃しよう! 7・14国鉄集会に集まろう!戦争を止め社会を変える力はここにある!

|